家庭学習のあり方は僕の興味がある分野で、結構それについての試みが多いのですが、家庭学習について自分が考えているのは以下です。

- 授業で勝負!とは思いながら、家庭学習なしに習得は難しいだろう。

- 家庭学習の必要性を気づかせる・感じさせる仕組みをつくろう。

- まずは自分自身が自信をもっておすすめできる学習方法をやってもらおう。

- 最終的に教師ができることは限られる。やるかどうかは生徒が決める。

- 方法・内容・分量は生徒自身が決める。

- 対話を通して、学習の軌道修正や頑張りが持続するよう支えよう子どもを支えるのみ。

これらの点を踏まえて、授業と家庭学習をつなぐことを大切にしながら、自分なりに工夫をしています。

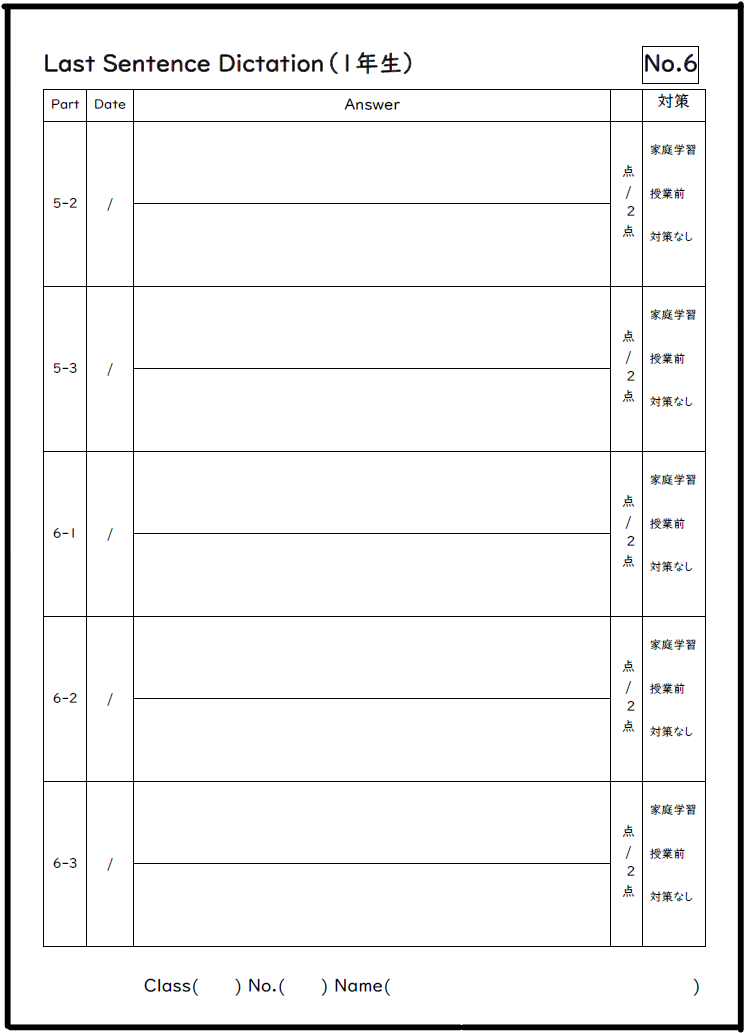

【工夫1】Last Sentence Dictation

毎時間の始めには、既習の教科書本文を使って長勝彦の考案されたLast Sentence Dictationをしています。僕の場合は、指定しておいた既習の教科書本文のどこかの文の終わりで音声を止め、生徒がそれをワークシートに書き取ります。毎時間の活動で、リスニング力の向上、音と文字の一致が目的です。

また、ここで合格した生徒には「家で準備してきてよかったな」、不正解だった生徒は「家庭学習したらよかったな」と感じさせる機会をもたせることも狙いです。

授業では以下のように取り組みます。

- チャンツや歌でウォーミングアップ

- 前時までに指定した範囲の音読(自力→コーラス→役割読み/Read and Look up/Shadowing)

- Last Sentence Dictation(聞く→書く)

- 解答の確認(フォームなので自動)

- 次回のパートの指示

かつてはこんなプリントでやってましたが…

一人一台端末が入ってからは、Googleフォームで自動採点にしています。クロームブックなので、「ロックモード」にすることでテストのように受けさせることができます。

概要でクラスの正答数・不正解数のグラフがでるので、生徒たちを一喜一憂させながら次回に向けての声かけをします。

一周回って、音読の重要性をすごく感じることが増えてきたので、毎時間のLast Sentence Dictationの前に、音読練習の時間を確保しています。試行錯誤しながら音読指導をしています。音読を続けることで、生徒の自信にもつながっているように感じています。(音読指導も奥が深い…。)

Last Sentence Dictationの詳しいやり方は以下にまとめました。

【工夫2】できるかぎりシンプルに

かつては生徒がよく「何をすればよいのか分からない」「どうすればよいのか分からない」と言っていましたが、以下の認識を生徒にもたせることで、そのような言葉は減ったように思います。(やらない理由を正当化している場合を除いて(-_-;))

- 授業で使う教材=そのまま家庭学習で使う教材だ

- 家庭学習でやっていること=学校で成果を評価されるぞ

- 授業でやっている練習方法=まずは家でもやってみる方法だ

- どのように評価されるか・何をすべきかが明確だ

そのために、「やらせっぱなし」になるような副教材などは購入せずに、厳選した教材と教科書のみを使用しています。詳細については以下にまとめています。

【工夫3】ノート指導で授業と家庭学習をつなぐ

田尻悟郎先生の実践をもとに、自分なりにノート指導に取り組んでいます。

過去の関連記事