ある程度のまとまりのある文章を書くことを求めるほどに、個別支援の必要性が高まります。教師と生成AIの両方を使って、いかにライティング指導を効果的に進め、生徒自身が試行錯誤しながら作文をブラッシュアップしていくことができるかを考え、自分なりに挑戦しました。

指導の手順(全4時)

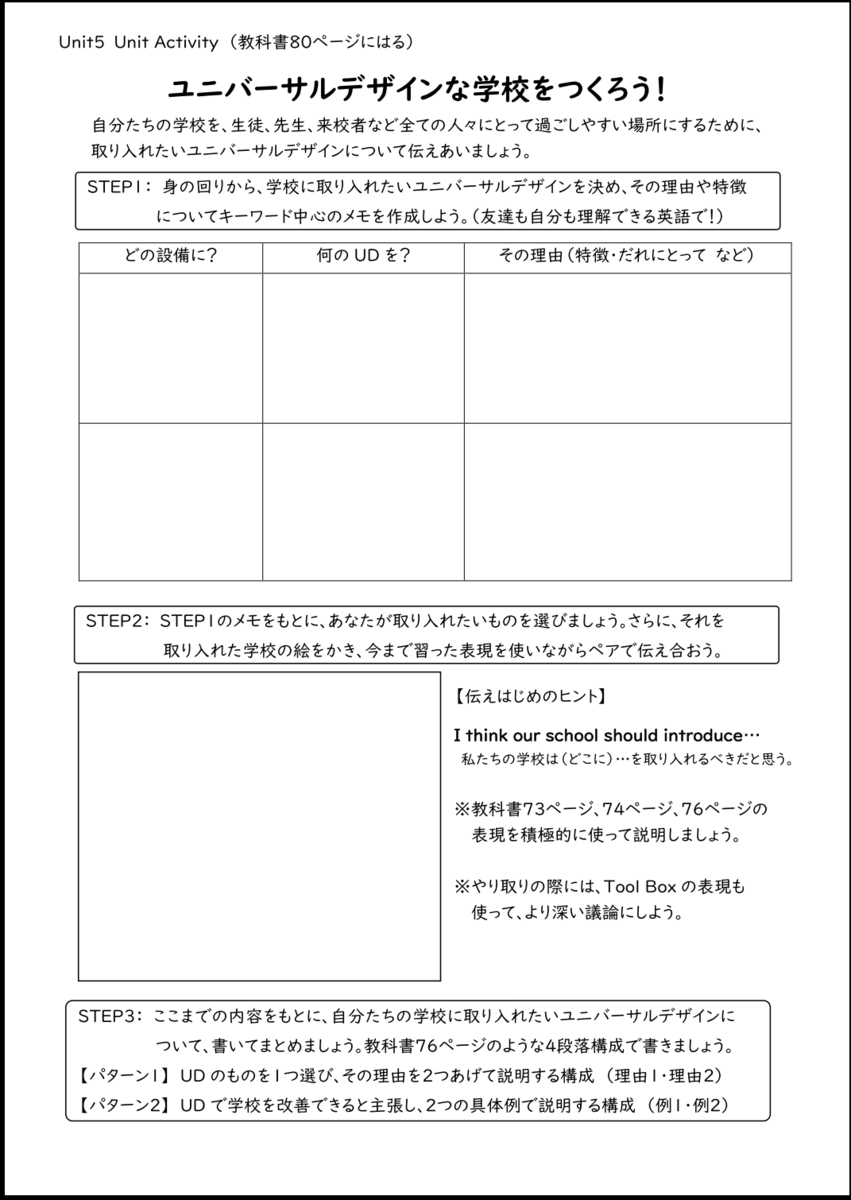

- 目的・場面・状況の設定をする。(生徒、先生、来校者にとって過ごしやすい学校にするためのユニバーサルデザイン導入のアイデア)

- 1について個人でアイデアを考え、ワークシートに記入する。

- ペアで自分の考えについて英語でやり取りをする。

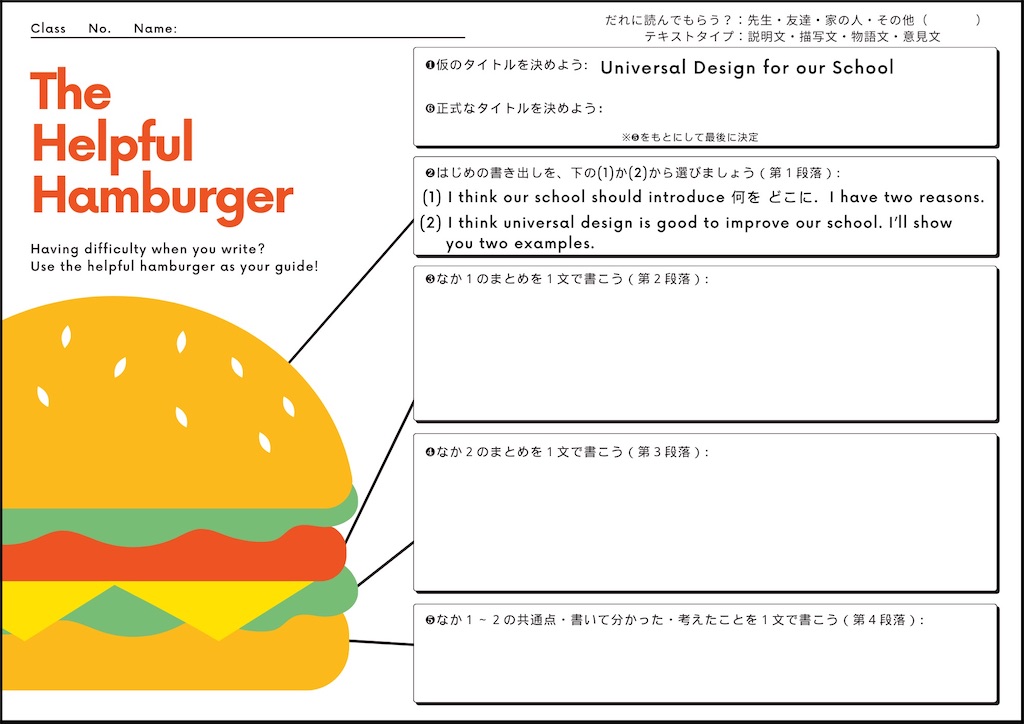

- 考えた内容をもとに説明文を書くことを伝え、自分の伝えたい内容から2パターンのいずれで構成するかを決めさせる。

- 思考ツールの「テキストタイプ」「読み手」を◯で囲ませる。(説明文/先生・友達)

- 仮のタイトルと、1段落目の出だしはこちらが指定しておく。

- 2〜4段落のトピックセンテンスのみを英語(もしくは日本語)で書かせる。

- (できる限り、この時点で教師が点検をして個別にフィードバックを与える。)

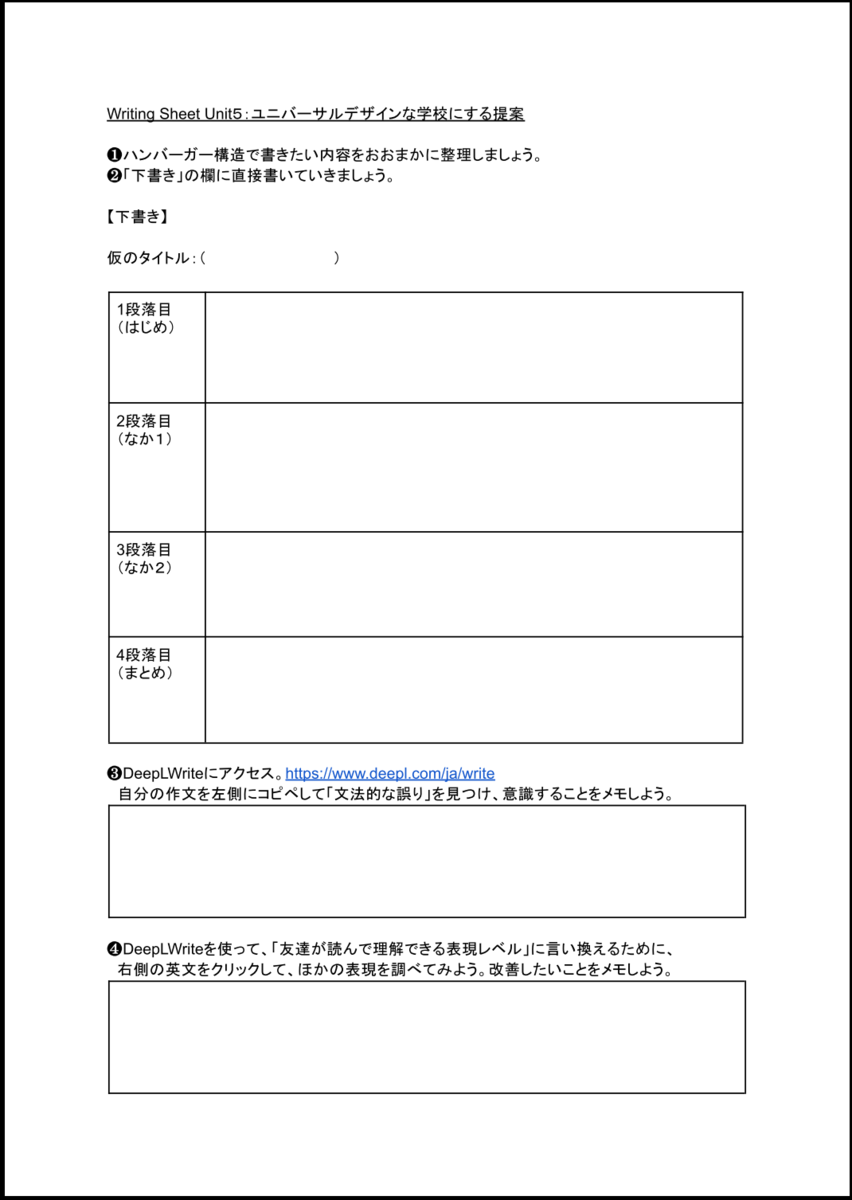

- ハンバーガー構造をもとに、ドキュメントの「下書き」に書かせ始める。

- 具体的な説明や理由を追記させて、肉付けさせる。

- (できる限り、この時点で教師から内容面について個別にフィードバックを与える。)

- 下書きを完成させたところで、DeepL Writeを使用して、改善の視点を得る。

- 「文法エラー」「表現の改善」の2点で、改善したいことをメモさせる。

- 気づきをもとに改善を図りながら、清書を書かせる。

- Googleクラスルームから、Copilotにアクセスさせて内容面の改善を図る視点を得る。

- (Copilotを使用させると同時に)ALTとJTEに作文を読んでもらい、内容面の改善のためのフィードバックをもらう。

- Copilot・教師からのフィードバックをもとに、改善したいことをメモさせる。

- 内容面の改善を図るために清書に加筆・修正する。

- Copilotで言語面の改善を図る視点を得る。

- Copilotからのフィードバックをもとに、改善したいことをメモさせる。

- 言語面の改善を図り、仕上げの作業をする。

工夫したポイント

- テキストタイプを意識させることで、リーディングの授業との連動を図った。読む力・書く力の相乗効果を狙っているので、リーディングの授業で使った思考ツールをライティングの際にも使うことで、読む時に意識したことを書くときに意識できるのでは?と考えた。また、思考ツールの使い方にもリーディングの授業を通してすでに慣れている。

- 全体の流れと段落のトピックをイメージさせることを狙った。そのために、ハンバーガー構造の思考ツールにはトピックセンテンス中心に1文しか書かせなかった。これによって、「もっと説明しなきゃ伝わらない」「もっと説明したい」という必要性を感じさせることも狙った。書く方向性をイメージさせてから、実際に下書きを書く段階で具体的な内容について言及させる。

-

社会的な話題になるほどに、内容面での友達同士のピアフィードバックは機能しづらいだろうと考えた。言語面についても、友達同士で指摘し合わせても、「理解できるかどうか」という点にとどまりがちだろう。また、細かいエラーまで指摘し合うのは、お互いに自身のない生徒同士なので英語力的に難しいと考えられる。また、誤りを指摘し合うというのは、人間関係的にもなかなかツラいものがある。そういうわけで、教師である我々大人が伝えるべきだと考えた。しかしどうしても手が足りない。そこでAIを使って補うことで個別最適化を図る。

- 読み手を意識させて書かせ、表現をより適切なものにする必要性をもたせた。そのため、目的・場面・状況を工夫したり、思考ツールには読み手を選択させる欄をつけている。今回は、「友だち」を読み手に含むことで、翻訳を使って難しすぎる表現で書くのではなく、中学生の現段階で理解できる英語で表現することを意識できるようにした。

AIツール使用についての工夫

- ChatGPTやGeminiの使用には制限がかけられており難しい。そこで、CopilotのWeb版を使用している。こちらはサインアップ・ログインなしである程度は使用できるので、生徒が少しだけ使用するには最適。Copilotは今年の4月から試しているのだが、数ヶ月前にUIが変わり、さらにここにきてグッと柔軟性が増した。

- 今回は(Copilotが言うことを聞かないことを想定して…)Copilotではなく、言語面のフィードバックの補助にDeepLWriteで表現面の推敲をすることを計画して進めていた。しかし、内容面についてはDeepL Writeや自分だけでは手が足りず、指導が中途半端になりかけていた。そこで、内容面のブラッシュアップのためにCopilotを改めて途中から採用する計画に変更した。(想定外に、Copilotが進化していて驚いた。)

- DeepLWriteはパラフレーズをしてより良い表現に変えていく際に、役立っていた。生徒に聞くと、表現を遂行する中で、内容面についてもいくらか考えることはできていたとのこと。

- Copilotは2種類を作成した。柔軟性が増したとはいえ、プロンプトは工夫しないと狙い通りに動かない。例えば、関係代名詞などの使用してほしくないものを指示しても、接続詞thatを関係代名詞として認識したり、そのため接続詞thatを使わないように省略を推奨したりと精度が低すぎることも。そのため、何度も試してプロンプトの精度は上げなけれなならない。

- Copilotでの内容面の改善については、テキストタイプごとのリーディングをやってきたことを踏まえて、段落ごとにアドバイスをするようCopilotに求めた。その際、あまりにも英文を示しすぎると、生徒が何も考えることなくコピペしてしまうので、あえて日本語での改善のポイントのアドバイスにした。その際使用したプロンプトはこちら。

生徒、先生、来校者などだれにとっても過ごしやすい学校を目指して、ユニバーサルデザインをとりいれる提案を説明する文章を書きました。このプロンプトのあとに、あなたは「清書を送ってください」と言いなさい。そのあとに清書の文章を送信します。内容面について以下の条件でアドバイスをしなさい。(1)各段落ごとに内容面の説得力を向上させるための具体的なアドバイスを、英文を提示するのでなく、日本語で伝えなさい。(2)接触節・受動態・間接疑問文・名詞節をつくる "which/what/who"、"which/who/where" の従属節を使用せずに、PreA1からA1レベルの英語表現で書ける内容で。(3)従属接続詞のthat/because/when/if/before/afterの使用が何段落の、どんな内容を伝える際にしようできそうかを最後にまとめて示して。

- Copilotでの内容面の改善については、1文ごとの分析とフィードバックを指示して、細かく点検させ、仕上げの段階で使用できるようにした。その際使用したプロンプトはこちら。

生徒、先生、来校者などだれにとっても過ごしやすい学校を目指して、ユニバーサルデザインをとりいれる提案を説明する文章を書きました。このプロンプトのあとに、あなたは「清書を送ってください」と言いなさい。そのあとに清書の文章を送信します。以下の2点で指摘をしなさい。(1) 文章についてPreA1からA1レベルの英語表現を用いて、1文ごとに言語面でエラーを修正する必要があれば、日本語でアドバイスをしなさい。(2)接触節・受動態・間接疑問文・名詞節をつくる "which/what/who"、"which/who/where" の従属節を使用していた場合、それらを使わない別の表現での言い換えを提案しなさい。(3)従属接続詞のthat/because/when/if/before/afterの使用を積極的に提案しなさい。(4)従属接続詞のthatは省略させない提案をしなさい。

生徒の変容

書くことが得意ではない生徒たち。それでも、下書きの段階から、完成に至るまでにブラッシュアップできました。

《下書き》

I think our school should introduce stairs and double handrails . I have two reasons.

First, everyone can use it. It is disabled people and old people, children walk easily. but also people can use it too.

Next, it is safely for everyone.It is to prevent for accident was made.

I think we should need double handrails for everyone. Because it is everyone easily and safely can use it.

《完成》

I think our school should have stairs and double handrails. I have two reasons.

First, this helps everyone, like students, teachers, and visitors. With double handrails, it is easy to walk up and down the stairs. Disabled people, old people, and children can use it safely.

Second, it is safe for everyone. Double handrails prevent accidents. If we do not have double handrails, it can become slippery on rainy days.

I think we should have double handrails for everyone because it is easy and safe for everyone to use.

まとめ

生徒に授業の中で聞いてみたところ、ハンバーガー構造で大きな枠組みを作成すること、DeepLWriteで表現を推敲することが役に立ったと言っていました。別の生徒はCopilotや教師の内容面のアドバイスが効果的だったと言っていました。つまり、それぞれの生徒へのフィードバックは多種多様であるように、どの手段が役立つかについても千差万別、個別に違うのだと気づかされました。そこで、考えられる全ての要素を注ぎ込んで指導しました。1つの作文を書き上げるのにかなりの時間をかけることになったとはいえ、社会的な話題についてまとまりのある文を書くことに慣れていない、または苦手な生徒も多い中で、粘り強く取り組ませながら、最終的な完成まで辿り着かせることができたことは良かったと思います。

印象的だったのは、僕やALTにもう一回読んでほしいと求める生徒も出てきて、意欲の高まりも見られたことです。時間をかけて作文を改善していく中で、少しずつ自分の作品に愛着や自信が持てたのでしょうか。改善した点を中心に伝えてあげるととても嬉しそうで、グータッチで喜び合いました。やはり、あくまでもAIは補助で、生身の人間に読んでもらって反応してもらうことが何よりも嬉しいのだと、改めて気づかされました。AIが発達しても、人間同士の交流を大切にした英語授業を大切にしたいです。

関連記事

この授業の前にやっていた、読む指導はこちら。

参考資料

ハンバーガー構造の思考ツールを作成する際には、以下の小学校国語の本がとっても役に立ちました。娘の夏休みの作文を手伝うときにも助けられました。

その他のライティング指導のときに読むやつ。