この数年は、テキストタイプを意識したリーディング指導方法を模索しています。ねらいとしては大きくは以下の2点です。

- 生徒がどんな英文も自力で読み進めることができるようにしたい。

- テキストタイプを意識した読み方を高めることで、読み手にとって理解しやすい文章を書く力に繋げたい。

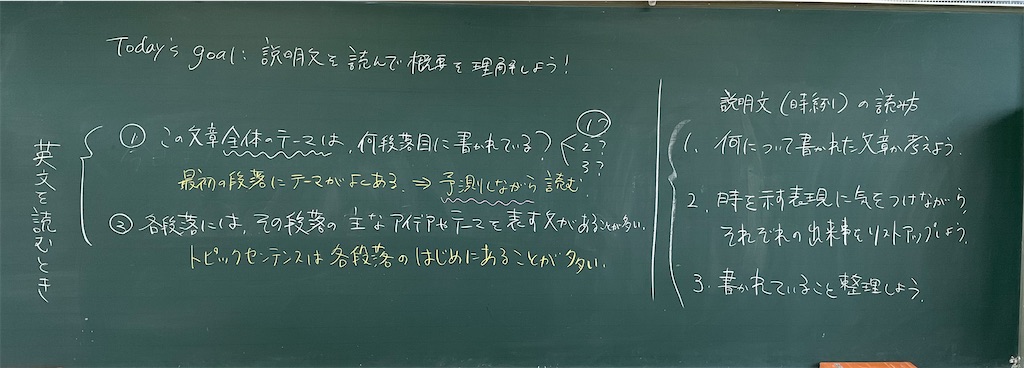

★説明文(時間的順序)の読み方の指導

この実践記録は、まとまりのある英文を読み始める中2の6月にNew Horizon2 Unit2 Read and Think2の教材をもとに行った指導です。今回は特に「説明文(時間的順序)」のテキストタイプを意識したリーディング指導の方法を考えました。生徒に提示した「説明文(時間的順序)」の読み方は以下のとおりです。

①何について書かれた文章なのかを考えよう。

②時間を示す表現に気をつけて、どんな出来事が書かれているかをリストアップしよう。

③書かれていることを整理してみよう。

授業の流れ(第1時)

《「日本のカレーライスがどこからやってきたのか」ということが気になったジョシュは、朝美に薦められた本を読んで学ぼうとしている場面。》

- (開本せず)場面設定を英語で説明する。(例:ジョシュが本を読む目的は?)

- (開本させ)初見で英文を読む時間をとり、この文章のテーマはどの段落に書かれているのかを確認する。

- まずは第1段落でテーマを把握し、予測しながら読み進めることを伝える。(例:森を探検する時に、まずは全体としてどんなところなのかは、序盤に知らせてもらうほうが安全に進める。)

- さらに、各段落には「その段落の主要なアイデアやテーマ」を示す、トピックセンテンスがあることが多いことを伝える。(例:何の森か分かったけど、さらに細かいエリアに分かれていて、それぞれには目印があれば探検しやすい。それは各エリアの入口にあることが多い。)

- 時間を与えて文章全体を読み通し、各段落のトピックセンテンスを探して下線させる。→個人→グループ→全体共有

- 説明文の読み方を読むときに意識すべきことを伝える。

- 文章全体のテーマ、各段落のトピックセンテンスをもとに、予測しながら読み進める重要性を確認する。(例:どんな森なのか分かったところで、前方の様子を予測しながら、手がかりを頼りに細かい木や枝や葉を観察して進んでいく。)

- 時を表す表現に注目させ、〇で囲ませる。

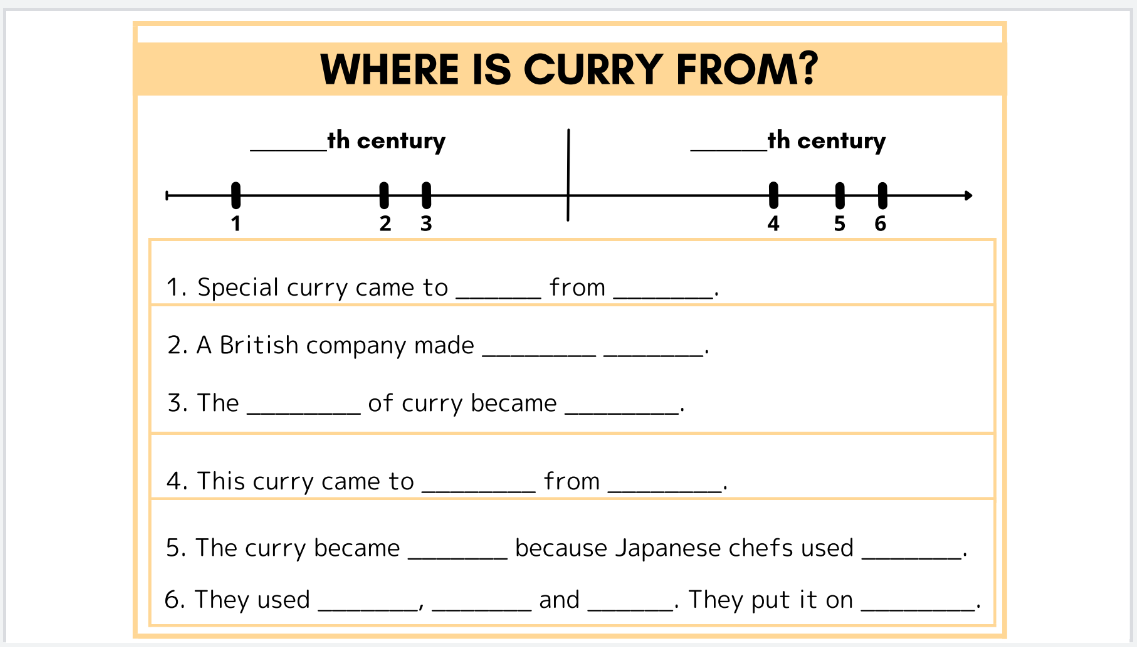

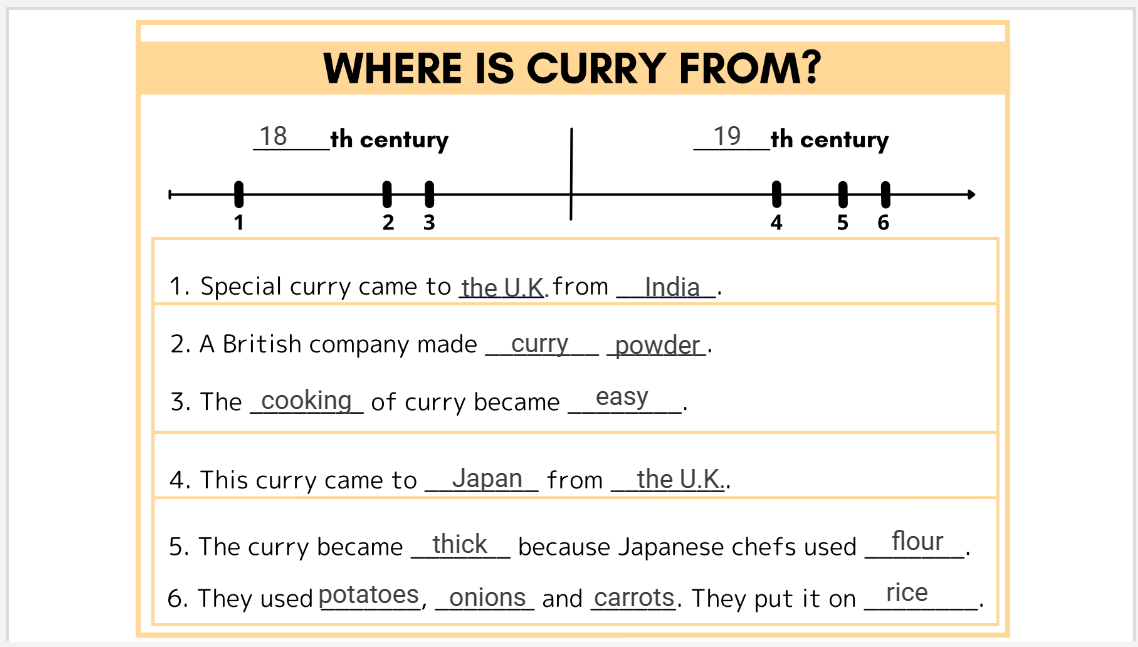

- 改めて文章を読む時間を与え、各時期に何が起こったのかを、以下のワークシートにメモさせる。その際、必要に応じて各自で辞書を活用して読むように指示する。

- (必要に応じて)難しい英文を正しく読むための方法を指導する。その際、生徒が難しい英文に下線をさせ、それについてMerrierアプローチで解説していく。

- (必要に応じて)机間巡視の中で、生徒の理解が難しい部分、誤解している部分を把握する。または、次のフレーズで質問させて、Merrierアプローチで個別に解説して対応する。

○ I don’t understand this part.

○ This sentence is difficult.

○ I need your help about this point.

○ What happened in the second paragraph?

○ What does this part mean?

授業の流れ(第2時)

- 前回のワークシートに教科書を再読させながら、加筆修正させる。

- 小グループで「自分がそのようにまとめた理由」を1人1人に発表させる。

- さらに、小グループで「人の発表に対する疑問・反論・自分が取り入れたいこと」を共有させる。

- 改めてメモに加筆修正させる。

- (必要に応じて)全体共有の中で、生徒が誤解していたり、理解が難しい部分については、Merrierアプローチで解説していく。

- What did you learn about Japanese curry and rice?と尋ね、メモをもとにペアで日本のカレーライスについて分かったことを英語で発表させる。

- (中間指導①)分かりやすく伝えるために意識することを確認→「説明文」の読み方と同様のポイントを生徒から引き出し、「読み」の時だけでなく「伝える」時にも有効だと気づかせたい。

- (中間指導②)読めない単語やうまく言えなかった表現を解消し、よりよく伝えるためにデジタル教科書で個別に音読練習をさせる。目的意識をもった音読練習に繋げる。

- 再度、発表させて、パフォーマンスの改善を目指す。

- 発表する中で、I learned that...というフレーズを使っている生徒を取り上げ、接続詞thatの用法についてを確認・説明する。

- (振り返り)説明文をどのように読むと良いかについて。

工夫・意識していること

- 手順1〜7はトップダウン処理で全体を掴み、予測しながら読むことができるように。

- 手順10で、ボトムアップ処理で1文を正しく理解するためのスキルを高める。

- 初学者のためには、教師の示す読み方でまずは読み進めるなかで、成功体験をもたせたい。(中2の5月という、長文を読むことに慣れていない生徒たちには特に必要。)

- テキストタイプの判断は、だんだんと自分で必要に応じてできるように手を離していくべき。

- ボトムアップ・トップダウンを行ったり来たりしながら文章全体の内容理解をできるように両面をバランスよく育てていく。

ボトムアップ処理の指導について

- SV発見(主語は◻︎、動詞は二重線で下線をさせる)

- スラッシュを入れさせ、チャンク分け(初めは教師のスラッシュ分けを示しながら、だんだんと委ねていく)

- 語順表指差し分析(田尻悟郎先生の語順表、教科書本文をそれぞれで片手ずつで同時に指差しながら、チャンクごとの語順を分析させる)

語順表の扱いは、指導にかなり時間を要するので、中1の時から段階的に指導していくことが必要です。いきなりやると、混乱をきたして授業が成立しないと思います。中1でやり続けてやっと、1文を見て語順表の1か2のどちらかを判断できる生徒が増えてくるイメージなので、繰り返し粘り強く、語順表に触れさせる機会も必要。

本時の気づき

英語の文章の一般的なパラグラフの役割や、トピックセンテンスについては初めて生徒たちに伝える授業でした。そこで、少しでもイメージしてもらいやすいように「森の探検」を例にして伝えていきました。(正しい説明だったのだろうか…は不安ですが)

また、詳細を理解するためのタイムラインにまとめる作業では、虫食いの英文に文章中から当てはまる語句を考えて空欄を埋めていく活動にしました。ただ、虫食い問題をつくるときには、単に教科書から引き写しすれば完成してしまう英文になりがちなので、簡単な表現や既習の文法でパラフレーズして、思考が働くように自分なりには工夫してみたつもりです。

生徒たちが今回の学びを生かして、次回以降のリーディングに生かしてもらいたいと願っています。

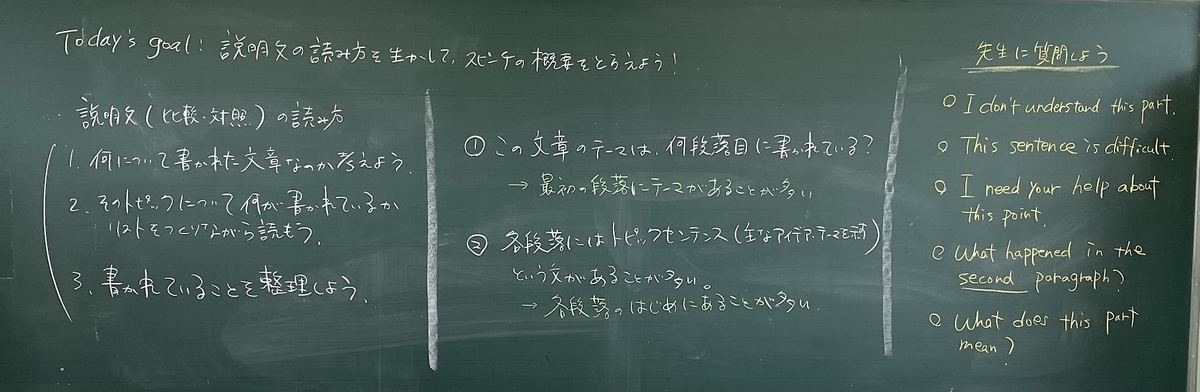

★説明文(比較・対照)の読み方の指導

この実践記録は、まとまりのある英文を読み始める中2の6月にNew Horizon2 Unit2 Read and Think2の教材をもとに行った指導です。今回は特に「説明文(比較・対照)」のテキストタイプを意識したリーディング指導の方法を考えました。生徒に提示した「説明文(比較・対照)」の読み方は以下のとおりです。

①何について書かれた文章なのかを考えよう。

②そのトピックについて何が書かれているかリストを作りながら読もう。

③書かれていることを整理してみよう。

授業の流れ(第1時)

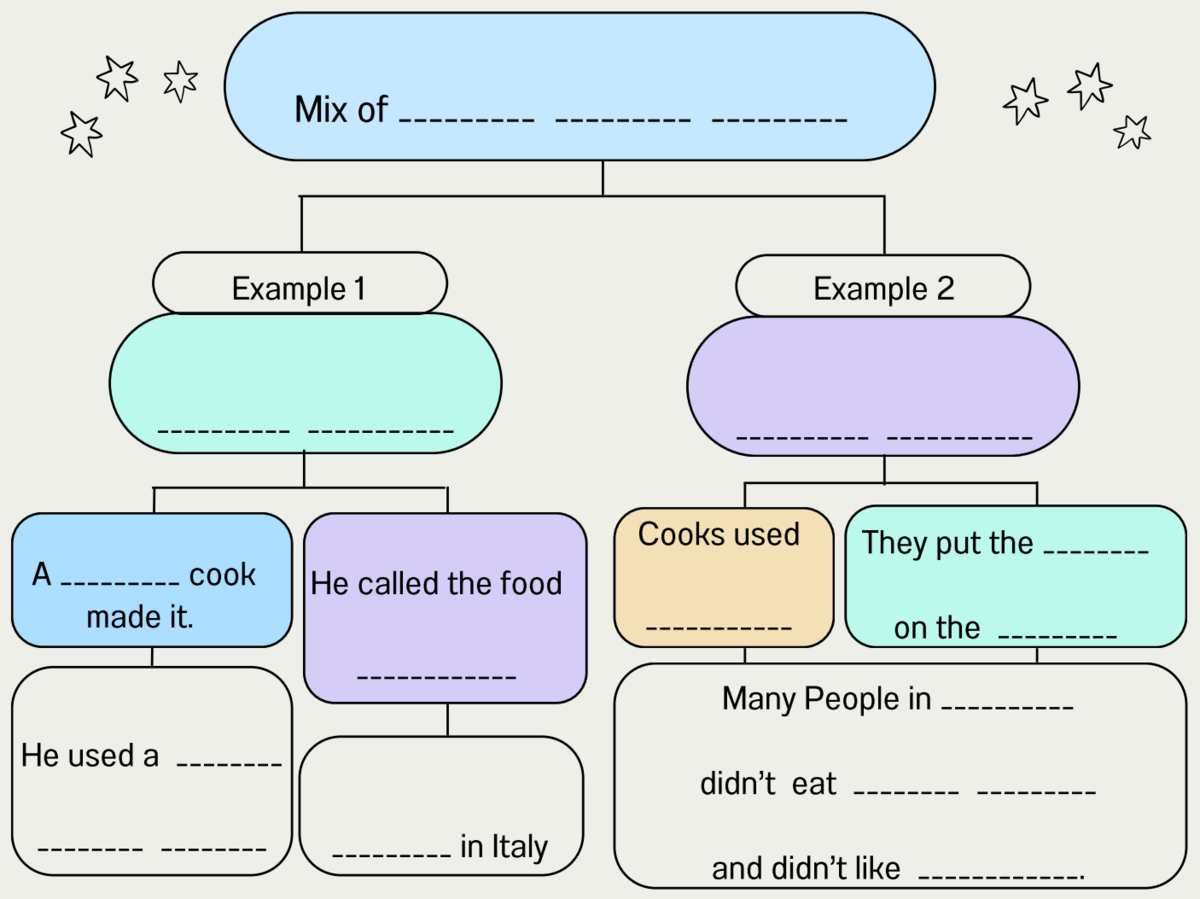

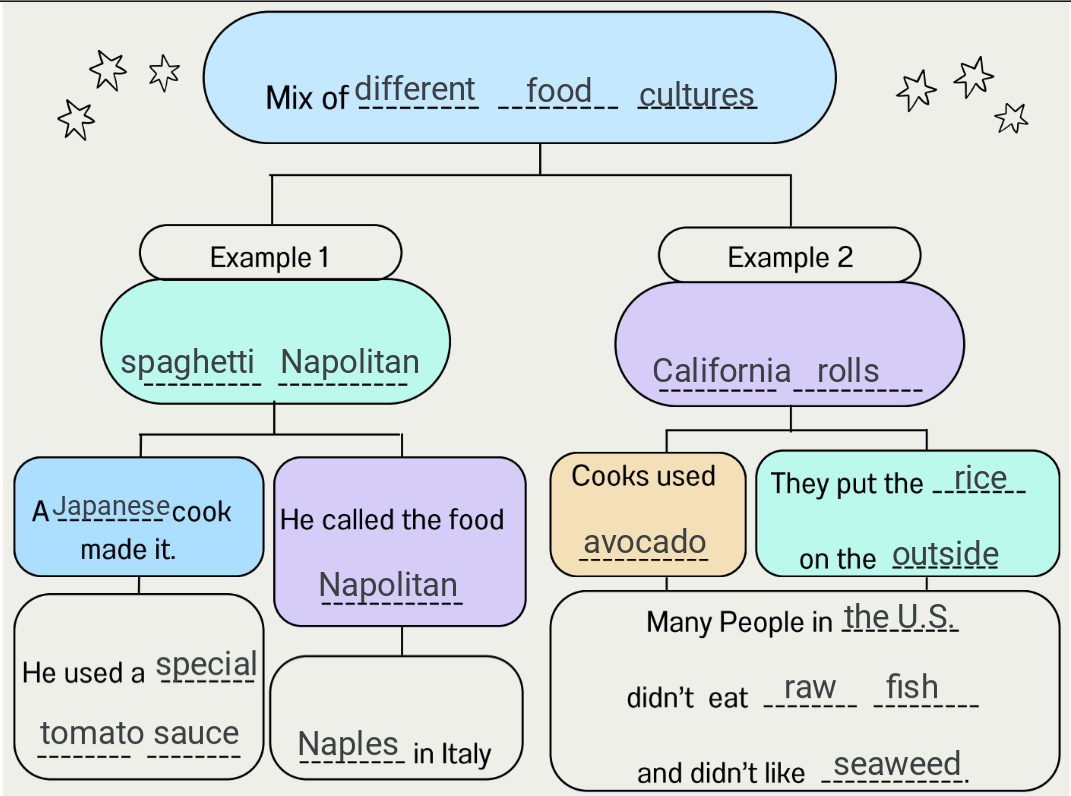

《カレーライスの歴史について学んだジョシュが、食文化の融合についてスピーチする場面。》

- (開本せず)場面設定を英語で説明する。

- (開本させ)初見で英文を読む時間をとり、この文章のテーマはどの段落に書かれているのかを確認する。

- まずは第1段落でテーマを把握し、予測しながら読み進めることを伝える。

- さらに、各段落には「その段落の主要なアイデアやテーマ」を示す、トピックセンテンスがあることが多いことを確認する。

- 時間を与えて文章全体を読み通し、各段落のトピックセンテンスを探して下線させる。→個人→グループ→全体共有

- 説明文の読み方を読むときに意識すべきことを伝える。

- 文章全体のテーマ、各段落のトピックセンテンスをもとに、予測しながら読み進める重要性を確認する。

- 時を表す表現に注目させ、〇で囲ませる。

- 改めて文章を読む時間を与え、各時期に何が起こったのかを、以下のワークシートにメモさせる。その際、必要に応じて各自で辞書を活用して読むように指示する。

- (必要に応じて)難しい英文を正しく読むための方法を指導する。その際、生徒が難しい英文に下線をさせ、それについてMerrierアプローチで解説していく。

- (必要に応じて)机間巡視の中で、生徒の理解が難しい部分、誤解している部分を把握する。または、次のフレーズで質問させて、Merrierアプローチで個別に解説して対応する。

○ I don’t understand this part.

○ This sentence is difficult.

○ I need your help about this point.

○ What happened in the second paragraph?

○ What does this part mean?

授業の流れ(第2時)

- 前回のワークシートに教科書を再読させながら、加筆修正させる。

- 小グループで「自分がそのようにまとめた理由」を1人1人に発表させる。

- さらに、小グループで「人の発表に対する疑問・反論・自分が取り入れたいこと」を共有させる。

- 改めてメモに加筆修正させる。

- (必要に応じて)全体共有の中で、生徒が誤解していたり、理解が難しい部分については、Merrierアプローチでインタラクションを意識しながら解説していく。

- What did you learn from Josh's speech?と尋ね、メモをもとにペアで日本のカレーライスについて分かったことを英語で発表させる。

- (中間指導①)分かりやすく伝えるために意識することを確認→「説明文」の読み方と同様のポイントを生徒から引き出し、「読み」の時だけでなく「伝える」時にも有効だと気づかせたい。

- (中間指導②)読めない単語やうまく言えなかった表現を解消し、よりよく伝えるためにデジタル教科書で個別に音読練習をさせる。目的意識をもった音読練習に繋げる。

- 再度、発表させて、パフォーマンスの改善を目指す。

- 全体共有の場面で、理由を説明する際にbecauseを使用している部分に下線などをさせ、接続詞becauseの用法についてを確認・説明する。

- (振り返り)説明文をどのように読むと良いかについて。

本時の気づき

前時までに時系列で展開された説明文を扱ったため、今回はその学びを生かして、新たな説明文を読むという機会となりました。前回よりも意識したのは、「個別最適化」です。読んでいる中で、何につまずきを覚えているのかということは、まさに千差万別です。しかし、そこへの手立てをしない限り、生徒の成長は見込めません。ある生徒にとっては非常に難解な英文を、MERRIERアプローチを意識して英語で説明をすることで、それぞれの生徒にとっての「i+1の英語」にすることができると思います。理解可能なインプットを増やすことで、生徒の英語力を伸ばしたいと考えました。

そのため、(T1のクラスもありましたが)ALTやJTEのようなT2の先生の力をお借りして、各自で読解に取り組んでいるときに机間指導をする中で、生徒に質問をさせたり、生徒の誤解しているところ、難しさを感じているところを把握し、英語を英語のままで理解できるように説明をしていくことに時間をしっかり使いました。全体共有の場面でも、改めてMERRIERアプローチの視点を意識して、その解答にいたる理由を英語でインタラクションをしながら進めていきました。(生徒が自らフレーズを使って、難解な箇所について教師に質問するということは、まだ難しいようで、少数の生徒のみにとどまっていました。今後の課題として指導改善に取り組みたいと思います。)

全ての生徒を救うことができたわけではありませんが、それぞれの生徒のレベルに応じて適切な支援を行うことができたと思っています。また、達成感を感じた生徒も多いように感じました。リーディング授業におけるティームティーチングのあり方としては、1つの最適解かも。

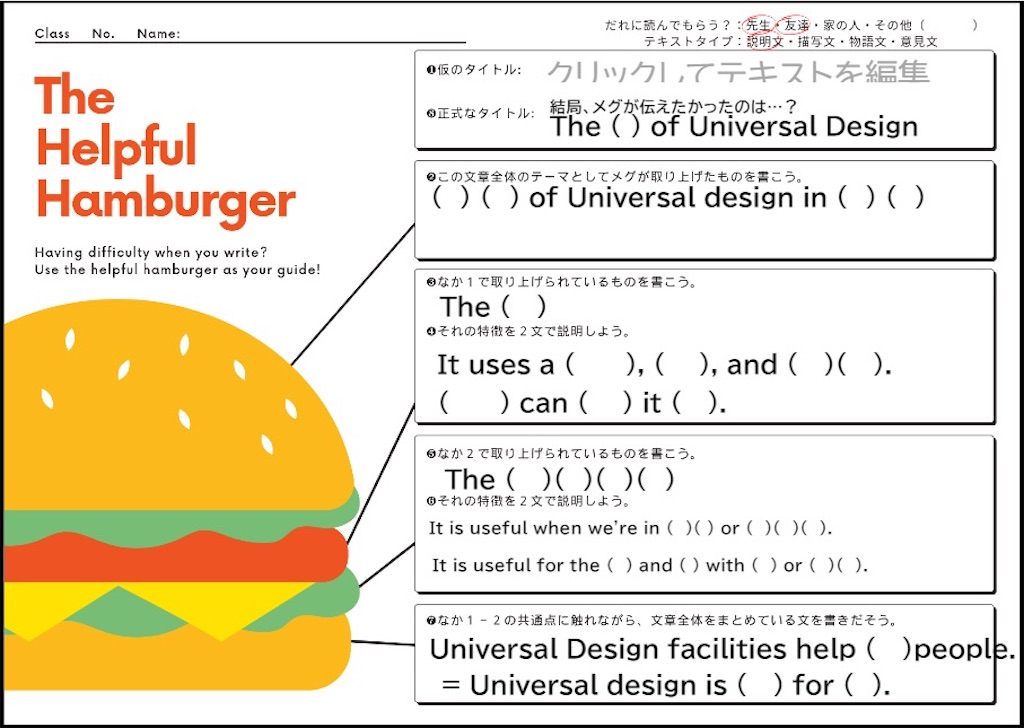

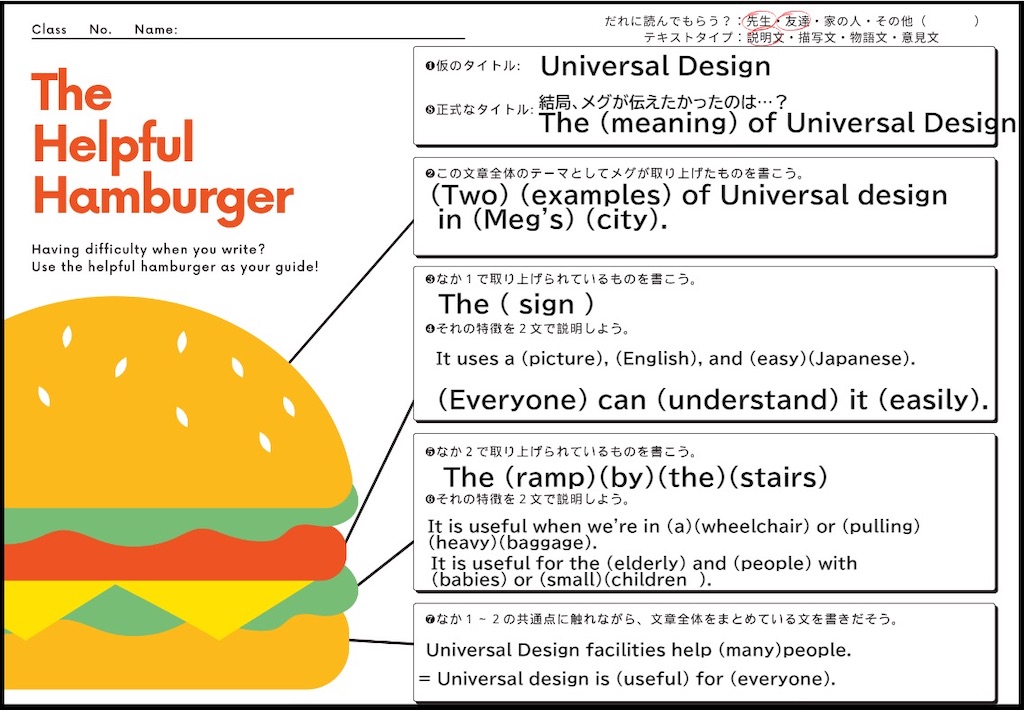

★説明文(例示)の読み方の指導

この実践記録は、すでに説明文の読み方は学んだ上で、中2の11月にNew Horizon2 Unit5 Read and Think1の教材をもとに行った指導です。今回は特に「説明文(例示)」のテキストタイプを意識したリーディング指導の方法を考えました。生徒に提示した「説明文(例示)」の読み方は以下のとおりです。

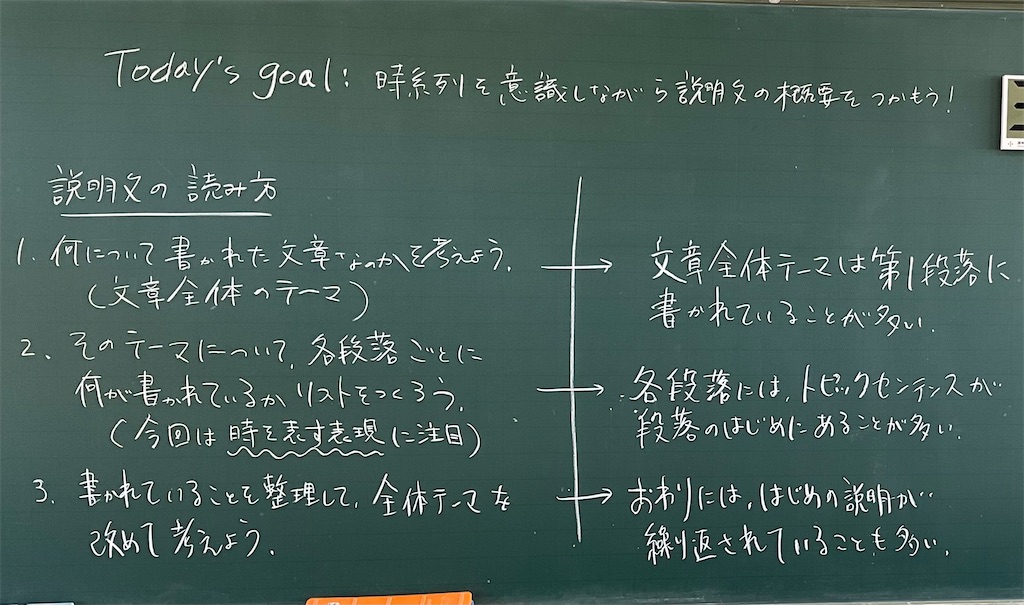

まずは授業冒頭に、既習のパラグラフリーディングに関わるポイントを全体で確認しながら、板書を用いて説明しました。

授業の流れ

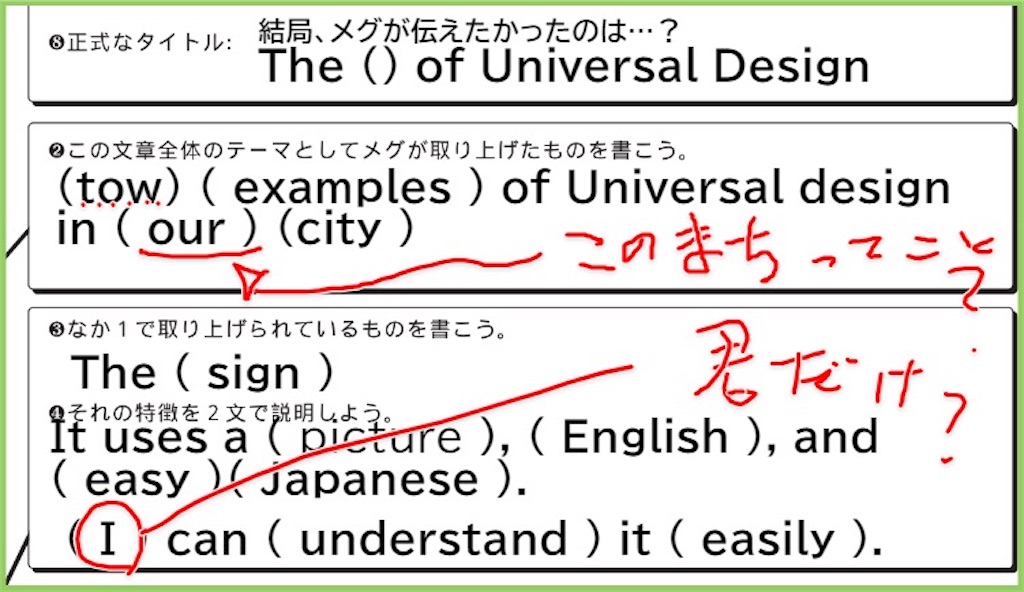

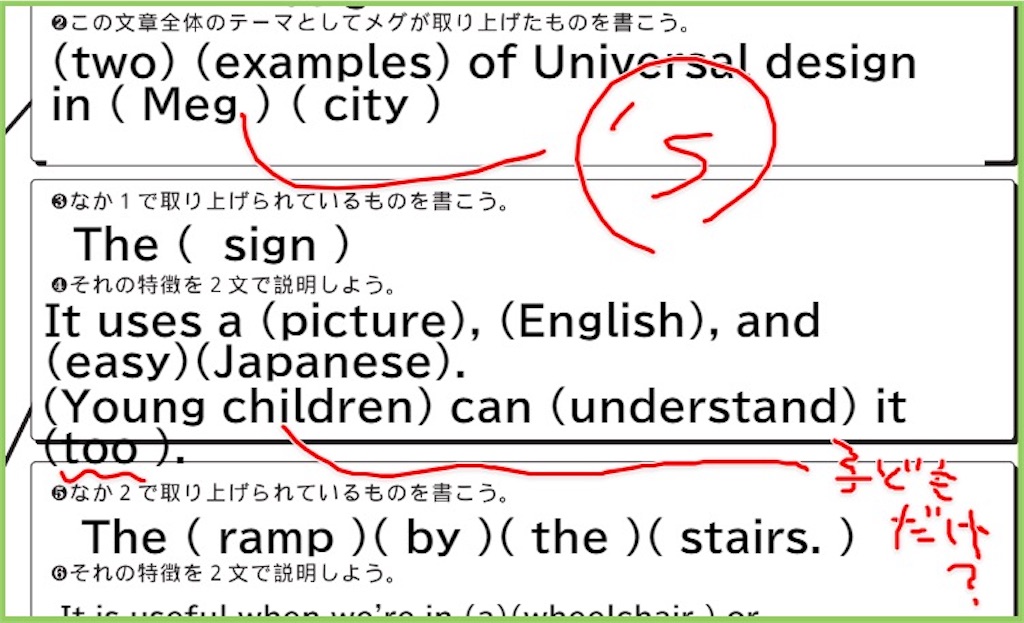

《ユニバーサルデザインに興味をもったメグが調べたことを発表する場面。》

- 場面設定を英語で説明する。(開本させ)初見で英文を読む時間をとり、この文章のテーマはどの段落に書かれているのかを確認する。

- まずは第1段落でテーマを把握し、予測しながら読み進めることを伝える。

- さらに、各段落には「その段落の主要なアイデアやテーマ」を示す、トピックセンテンスがあることが多いことを確認する。

- 文章全体のテーマ、各段落のトピックセンテンスをもとに、予測しながら読み進める重要性を確認する。

- 時間を与えて文章全体を読み通し、オクリンクプラスでChromebookに個別送信した以下のワークシートの❶〜❼にメモさせる。

- 机間巡視の中で、生徒の理解が難しい部分、誤解している部分を把握する。または、Merrierアプローチで個別に解説して対応する。

- オクリンクで一旦、現状までのものを提出させる。(生徒・クラスの実態に応じて、❶〜❼を段階的に進めた)

- それぞれのつまづきや誤解、理解を深めるためのフィードバックを全員に対して素早く書き込み、返却する。

- 生徒は教師から返却されたフィードバックをもとに、記入した内容を見直して改良する。

- 読みを深めるための発問を出し、改めて読ませる(今回は❽で全体テーマは何だったのかを改めて考えさせた)

- 個人→グループ→全体共有で考えを確認していく。

- 説明文をどのように読むと良いかを振り返りながら、今回読んだ内容について整理する。

本時の気づき

既に説明文を読むことについては経験している生徒たちなので、これまでよりは自力で読み進める部分を増やしていきました。そこで、発問に正しく答えられたか?という正解か不正解かというテスト的な展開ではなく、「読み方の指導」につなげることができるように意識しました。

気づいたこととしては以下の2点。

- 生徒の実態によって異なるが、自由度が高いほど、自分で英文を作ろうとするあまり正確性に欠けたり、回答が多岐に渡るため収拾がつかない状態にも陥りがち。始めは補助なしで取り組ませたが、「文の出だしを示す」「空欄を埋める形式にする」などの補助を入れる形に変更した。その際、ただの抜き出し問題になってしまわないようにしたい。何も考えなくても、テキストと比較して空欄に当てはめると完成してしまうデザインにならないように配慮すべき。今回は、2文でなどの文の数を指定して、情報を統合して考えたり、空欄には言い換え表現を入れさせるなどの思考につなげる工夫をした。

- ICTツールがあるからこそ個別最適化が進めやすく、「個人の読む力」を高めることができそうだと感じた。全体指導も必要だが、個別の課題に対してフィードバックを与えながら、何度も自分自身でテキストを読み返しながら、試行錯誤できる状況にしたい。オクリンクプラスを使ってみたが、提出・再提出が簡単かつ、個人作業ができやすいツールなので、黙々と作業する生徒たちの思考をモニターしながら、それぞれにフィードバックを与えやすかった。前回までと同じく机間指導でのMerrierアプローチでのやり取り、さらにICTツールも併用しながら個別最適化を強化したい。

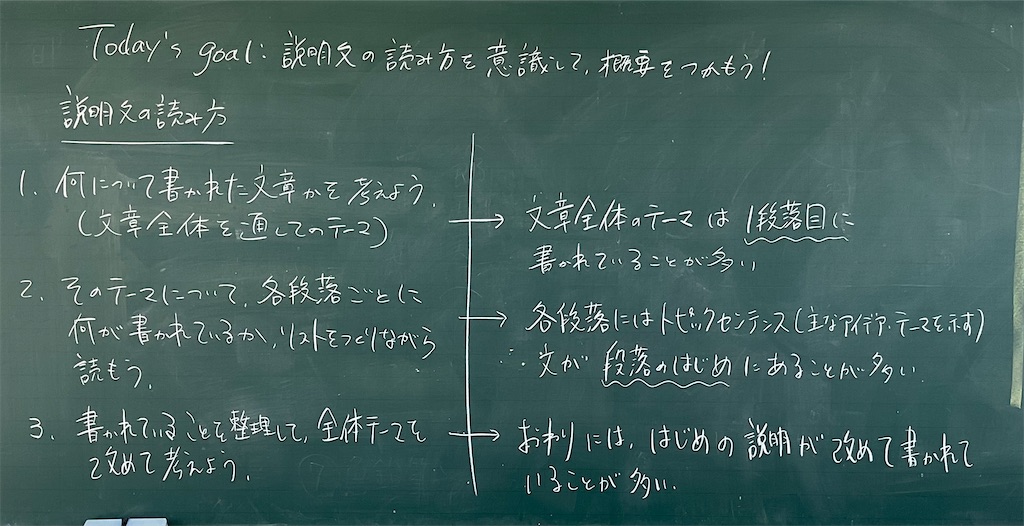

★説明文(時間的順序)の読み方の指導

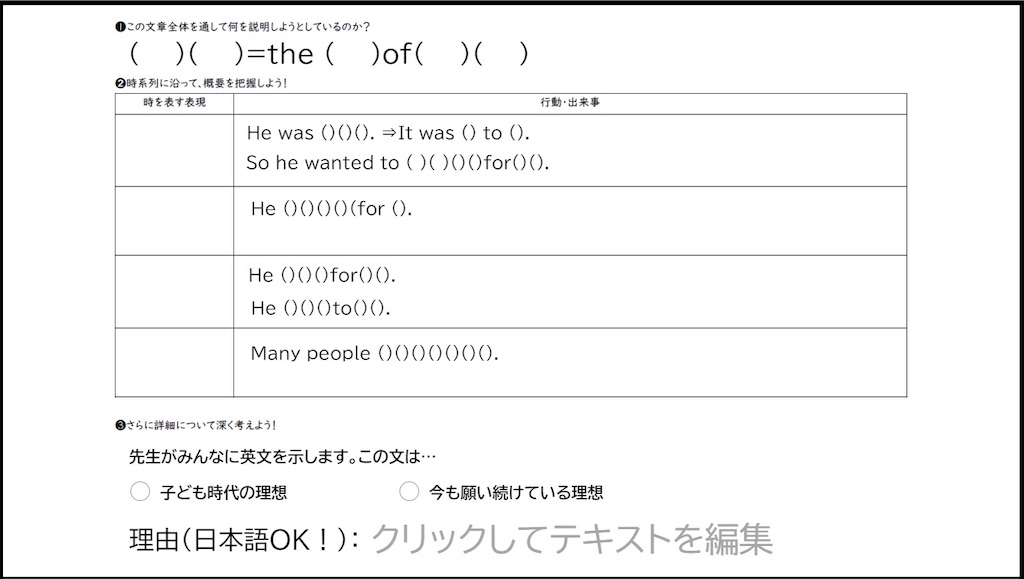

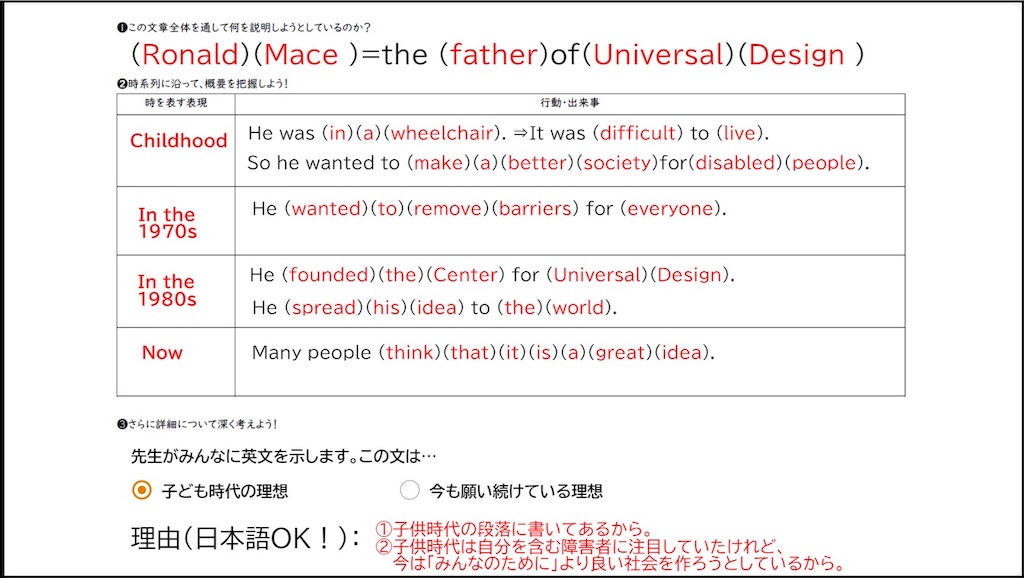

この実践記録は、すでに説明文の読み方は学んだ上で、中2の11月にNew Horizon2 Unit5 Read and Think2の教材をもとに行った指導です。今回は特に「説明文(時間的順序)」のテキストタイプを意識したリーディング指導の方法を考えました。生徒に提示した「説明文(時間的順序)」の読み方は以下のとおりです。

まずは授業冒頭に、既習のパラグラフリーディングに関わるポイントを全体で確認しながら、板書を用いて説明しました。

授業の流れ

《ユニバーサルデザインについての本をジョシュが読んでいる場面。》

- 場面設定を英語で説明する。

- まずは第1段落でテーマを把握し、予測しながら読み進めることを伝える。

- さらに、各段落には「その段落の主要なアイデアやテーマ」を示す、トピックセンテンスがあることが多いことを確認する。

- 文章全体のテーマ、各段落のトピックセンテンスをもとに、予測しながら読み進める重要性を確認する。

- (開本させ)初見で文章全体を読み通す。その際、必要に応じて各自で辞書を活用して読むように指示する。

- オクリンクプラスでChromebookに個別送信した以下のワークシートの❶で全体テーマを理解させる。

- 時を表す表現に注目させて、テキストに〇で囲ませる。さらに、それらをワークシートの中に書き込ませる。

- 改めてテキストを読む時間を与え、各時期に何が起こったのかを、ワークシートの❷に記入させる。

- 机間巡視の中で、生徒の理解が難しい部分、誤解している部分を把握する。または、Merrierアプローチで個別に解説して対応する。

- オクリンクで段階的に提出させ、個別対応を必要に応じて取り入れる。それぞれのつまづきや誤解、理解を深めるためのフィードバックを全員に対して素早く書き込み、返却する。

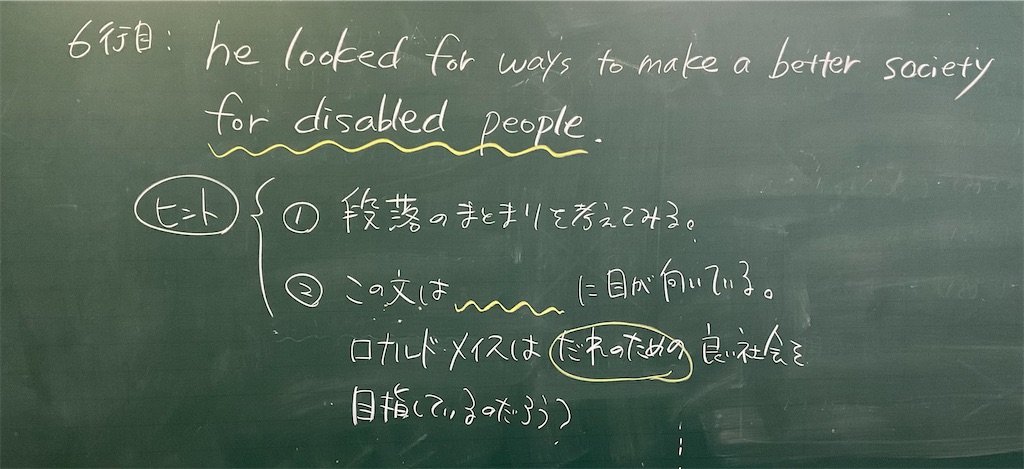

- 読みを深めるための発問を出し、改めて読ませる(今回は❸で、以下の板書で6行目の文を示して改めて読ませ、各段落の概要から詳細部分に目を向けさせる。1文を取り上げ、ユニバーサルデザインが生まれる前の考え方と、これまで学習してきたユニバーサルデザインの考え方を比較することができるようにした。これによって、ユニバーサルデザインを生んだロナルドメイスについてより理解を深めることができるという狙い。)

- 生徒の様子を見ながら、補助的にヒントを与えていく。(英語でやり取りする中で補助発問を与えるべきか。今回は日本語で与えたが…)

- 個人→グループ→全体共有で考えを確認していく。

- 説明文をどのように読むと良いかを振り返りながら、今回読んだ内容について整理する。

本時の気づき

前回も説明文を読む経験をしたばかりなので、さらに自力で読み進める部分を増やした。その中で、パラグラフ構成に目を向けながら「読み方の指導」につなげることができるように意識した。(発問に正しく答えられたか?という正解か不正解かで淡々と進めていくテスト的な展開ではなく)

気づいたこととしては以下の3点。

- 前回同様、ワークシートには「文の出だしを示す」「空欄を埋める形式にする」などの補助を入れる形を前回に続いて取り入れた。その際、ただの抜き出し問題になってしまわないようにするべきだが、あまりにパラフレーズしすぎると、苦手意識のある生徒たちは取り組みにくい。今回は少し工夫が足りず、ただの抜き出し部分が多かったようで、一部のファストラーナーには簡単なようだった。それでも英語の苦手な生徒たちにとっては容易ではない。多様な学習状況がいるクラスで、良いバランスでのワークシート作成はなかなか容易ではない。

- 読み深めのための活動・発問が非常に大切。どこを取り上げるか?ということがカギを握っている。個人的には、自分自身がそのテキストを初めて読者として読んだ時の「ひっかかり」を大切にしながら、活動や発問を考えることが最近は多い。今回も、❸で取り上げた文は読者としての自分が「ひっかかり」を覚えた部分で、それを授業に落とし込めるように考えた。それによって、生徒が何度もテキストを読む必要感を高められたらと考えた。

- テキストを読むことを繰り返し行う中で、内容理解を深めることが目的なので、理由を書く欄は、日本語を可とした。そのためか、英語が苦手な生徒たちも頑張って取り組んでいる様子が見られた。また、机間指導の中で本質に迫る記述を見つけた際は、その生徒に「突破!」と言って歩き回っていたら、彼らも「突破」したくて手を挙げて僕を呼んでいた。

参考資料

https://kaken.nii.ac.jp/ja/file/KAKENHI-PROJECT-23520668/23520668seika.pdf