田尻先生の実践から、自学ノートを取り入れています。自学ノートにより、授業と家庭学習が連動するだけでなく、自分で内容を決め、課題に向けて取り組む自主性が身につきます。

現在の実践記録(2024年)

これまでの実践記録(2019年)

1年生はTalk and Talkに取り組んでいるので、「家庭学習ノート」をもたせ、「自主学習ノート」は活用していません。

2年生からはTalk and Talkを使わないので、その時点から自主学習ノートを始めています。(次回1年生をもつときには、取り入れてみようかな?でも課題でいっぱいいっぱいになりそう…)

また、北原先生のライティングノートの取り組みと、自分なりの工夫を合わせて、次のようなシステムで取り組んでいます。

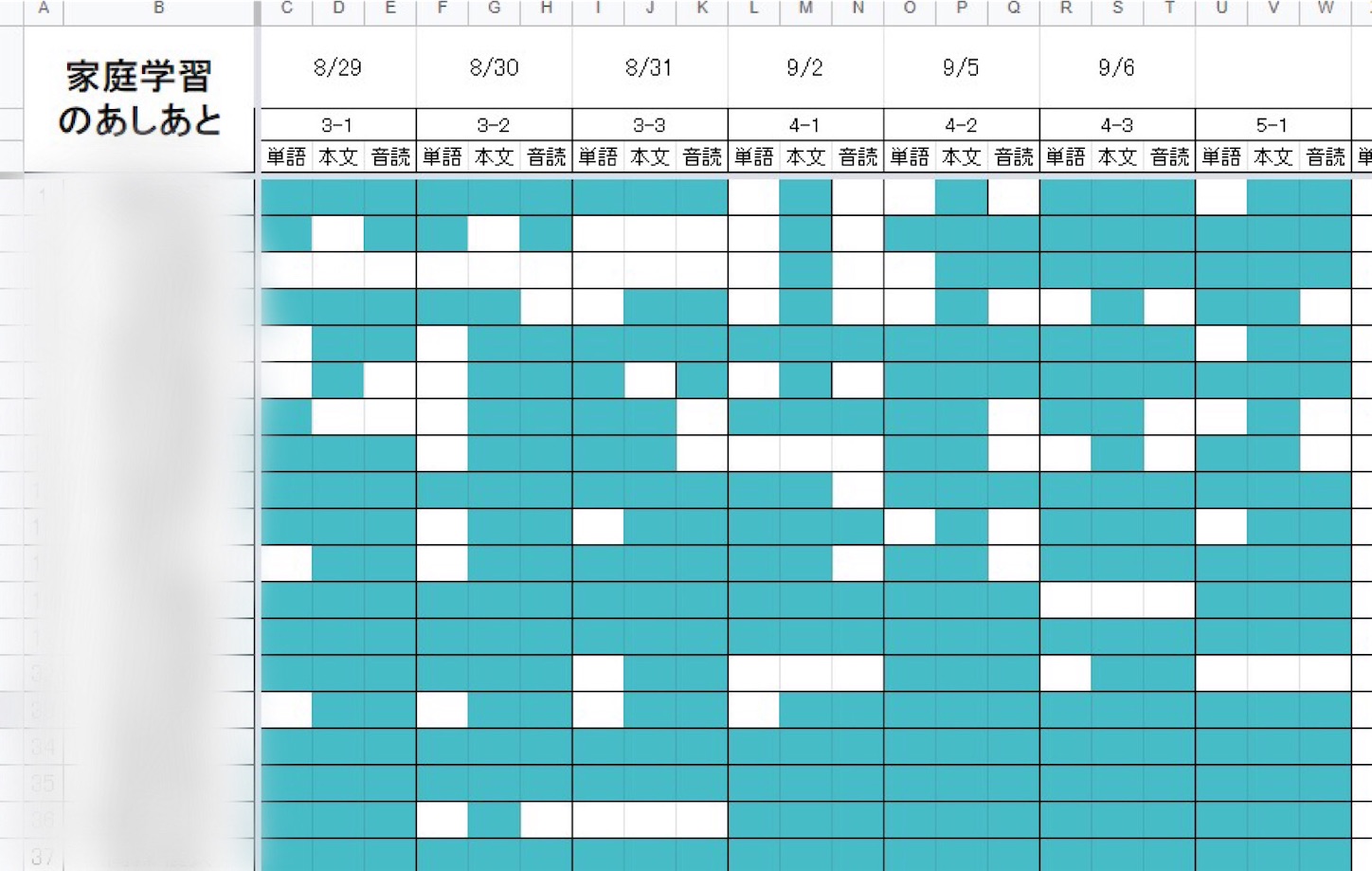

自学ノート進度表(教室掲示用)

達成するごとにシールを貼って、進捗状況を視覚化。

追記(2021年)

何年間かやってみて気づいたことをいくつか・・・

-

学習指導要領も改定して大幅に内容も増えることを見据え、負担になりつつあったTalk and Talkを1年生でもやめることに。というわけで、1年生も自学ノートを昨年からスタートした。

-

北原先生の、ページでなく文の数でカウントしていくアイデアは、分量が個人の裁量で決められて良い。

-

文の数でカウントしていくアイデアで、ひたすら同じ単語を1ページに書くような無意味な勉強につながりにくい。

-

これまでに練習してきた量は生徒が自分でいつも確認できたほうが良い。

-

学習内容を固定しすぎて単調。

-

こちらの指定した単調な学習内容に飽きて、自分で授業のまとめを書いたり、自由に作文を書いたり、自分でテストをつくってみたりと、様々な方法で工夫しはじめる生徒が発生して感動した!(田尻先生の自学ノートではカテゴリ分けしていた理由を実感)

ということで、同僚の先生とも相談して以下のように変更しました。

-

取り組む内容をレベル分け

-

ノートの表紙に達成表を貼る(同僚の先生が作ってくださいました!)

次は、説明書に「良い取り組み例」をピックアップして紹介したいな~と考えています。

追記(2022年)

生徒たちの様子を見ていると、「自主学習ならやらなくていっか」という様子が残念ながら見られはじめました。授業の冒頭にLast Sentence Dictationを続けているので、少なくともその対策はするように設定してはいますが、「小テスト的なものが授業の冒頭にあるから家庭学習をやる」という気持ちになる生徒ばかりでもない。

Last Sentence Dictation対策だけでなく、自学ノートの様々なレベルでよい取り組みは増えてきていますし、それをGoogle Classroomで全体に共有してほめてあげると、マネをしたり反応をしたり新たな取り組みをする生徒も現れます。ただ残念ながら、苦手意識のある生徒たちの動機付けにはなっていません。

というわけで、「必ずやること」と「自分で選んで取り組むこと」に整理して、授業のある日は必ずノート提出があるシステムに再調整。

以上のように、以前よりも「必ずやること」については内容をガチガチに固定しました。自由度が高いことが、苦手意識のある生徒にとっては「やるべきことがわからない→だからできない・やらない」となっているようです。まずはきっちりマネをすることから始めてもらいます。そして、授業で「できた!やってよかった!」を感じさせ、動機づけにつなげたいところです。

文字を書く難しさのある生徒、細かい字で書くことが苦手な生徒など、パソコンでタイピングして提出するほうが良い場合もあると思います。生徒の状況と声を聞きながら、個別に対応してやることが大切かと思います。また、取り組み状況が芳しくない生徒には、放課後に勉強会をしながら寄り添っていきたいと思います。

このように考えるようになった経緯については以下の記事にまとめました。

生徒の変容は?

毎朝、山積みのノートが各クラスから届くようになりました!恐ろしいほどの変化です。理由を探っていきます。

生徒を変えるための工夫

❶良い取り組みをシェアする

やり方を変えるだけでなく、これまでの良い取り組みは継続しています。決められたこと以上に、より徹底的に身につけるために工夫していたり、他のレベルを取り入れたりする生徒が増えました。そこで、以下のようにGoogle Classroomでシェアしています。

❷取り組み状況を知らせる

また、取り組み状況はスプレッドシートに色付けして視覚化しました。ただ、決して「やっていない生徒を追い込む」ためではなく、頑張りを奨励する意味合いで示していることが生徒に伝わるように気をつけています。

❸生徒と対話して寄り添う

取り組み状況が芳しくない生徒には、どうしてその状態に陥っているのか?を直接対話して聞いてあげます。「やり方が分からない」「家では集中できない」「手を抜きはじめている」など、生徒の本音を聞いてやりながら、「放課後に一緒に勉強するか?」と誘うようにしています。懲罰的な「居残り」ではなく、「先生が自分のために何とかしようとしてくれている」と感じてほしいなと思っています。そんなこともあって、自ら「先生、今日放課後勉強していいですか?」と聞いてくる生徒も出てきました。

❹手書きでコメントを書いてあげる

田尻先生の実践の最も大切な要素であると思いますが、僕もがんばってコメントで叱咤激励をしています。忙しい中で大量のノートを見ていくわけで、容易な作業ではありませんが、ノートを見始めると生徒の頑張りや工夫、その日の状態などが見えてきて、自然にコメントを書けてしまうのが不思議です。生徒と対話しながら信頼関係を築いていくきっかけにしたいと思っています。

生徒の声は?

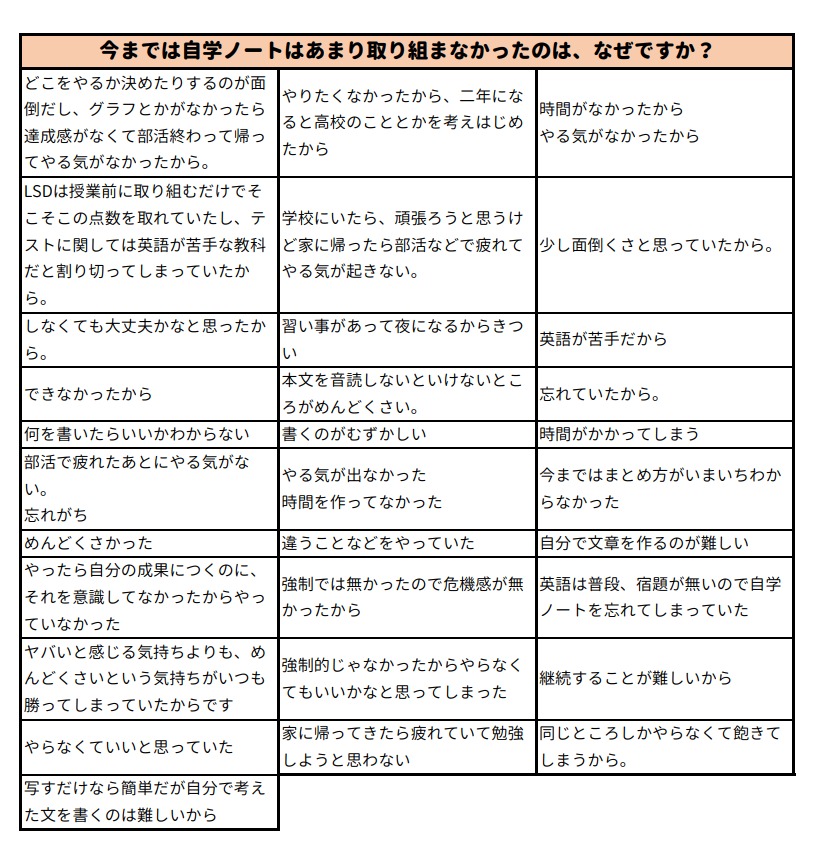

2学期からやり方を変えた部分も含め、改めて自学について説明しました。そこから1週間後に生徒アンケートをとってみました。

-

今まで頑張れなかった理由

-

頑張り始めた理由

決められたことにとどまらず、そこをスタートとして自主的な取り組みに発展させている例が多いので、ある程度の強制力・義務感を感じさせることもあってしかるべきかも。理想的には、初めから自律学習をしてほしいですが、そうはいかないのが現実です。今後も生徒の様子や声を定期的に聞いていきながら、力がつく方法になるように改善していきたいと思います。

追記(2023年)

春休みにELECの津久井先生の講義を受けて、自学ノートの表紙に貼る紙を、自分の実践に合わせて改良してみました。津久井先生のものには、振り返りを記入するスペースも設けられていました。スペースの関係上、今回は省いたのですが、今後はそうしていくかも。まずは、これまで以上に「毎日学習する」ということを意識づけできるのではないかと期待。

追記2(2023)

自学ノートに貼り付けて提出させているので、ノート練習をしてきた生徒は、やり方に従ってタイトルを書いたり、こちらもコメントを書いてあげたりできます。しかし単語を暗記したり、教科書音読、T&Tなどの音声面での練習などをしてくる生徒は、学習の目標や振り返りをしたり、こちらがコメントを書く欄がないことにきづきました。

津久井先生の実践でもそうでしたが、やはり「振り返り記入欄」は必要だなと思い、改良しました。

追記(2024年)

今年度の中1はノート提出を多くの生徒がするので、空き時間のノートチェックが本当に大変で、うれしい悲鳴です。

ここで2021~2022年の記録を見直していくと、かなり停滞していますし、生徒の希望に合わせて「強制」や「義務」な感じを前面に出しています。2023年や今年はそのような流れにはしていませんが、生徒のノート提出や内容の濃さはグーっとアップしています。

なぜ、ノートをやって出す生徒が増えたのだろう?と考えると、Talk and Talkを2022年の半ばから改めて採用したことが大きいと思います。実質Last Sentence Dictation対策のみがレギュラーメニューでしたから、単調で飽きたり、授業冒頭の小テスト的な活動ではモチベーションにつながらなかったのではないかと考えました。

どちらにしても、いろんな場面で家庭学習の必要性は繰り返し伝えたり、実感させたり、気づかせたりする取り組みは必要だと思います。改めて、ノート指導について以下にまとめておきます。