SVOOの文型の導入とグループで取り組める活動にチャレンジしてみました。

give A B(SVOO)の導入の流れ

1. 田尻悟郎先生の語順表(英語用フラットファイルの裏表紙に貼っています)を確認させる。

今日は初めて、語順表1-Cを使うことを伝える。

2. 語順表1-Cは、「だれなにがは」「どうする」「だれに」「何を」という構成になっていることを全体で確認する。

3. 今日は『昔話でテレパシーゲーム』を行うことを伝える。

4. 次のスライドを見せながら説明する。

5. 「桃太郎」の挿絵スライドを見ながら、どんな場面かをたずねる。(例: 桃太郎が犬にきびだんごをあげた場面)

6. それを語順表1-Cにそって、日本語で全員で言う。(例: 「桃太郎が」「あげた」「犬に」「きびだんごを」)

7. 今度はそれを英語に変換して全員で言う。(例: Momotaro gave a dog kibidango.)

8. 次に、昔話の挿絵を見せながら、昔話のタイトルや内容をテンポよく確認する。

9. テレパシーゲームのルールを説明する。

10. 4人組のグループでジャンケンをし、役割を確認する。(1番勝→「だれ何が・は」、2番勝→「だれに」、3番勝→「何を」、4番勝→「挿絵」)

11. 次のスライドをB5用紙に印刷(全37枚×グループ数)しておき、各グループに渡す。自分の役割のプリントを受け取る。

12. 制限時間5分でゲーム開始する。

13. 文と絵が一致したら、教師を呼んで披露する。正解であれば、やる気シールを渡す。(制限時間内は何度も挑戦する)

14. 時間がきたらゲームを終了し、次のプリントを配布する。

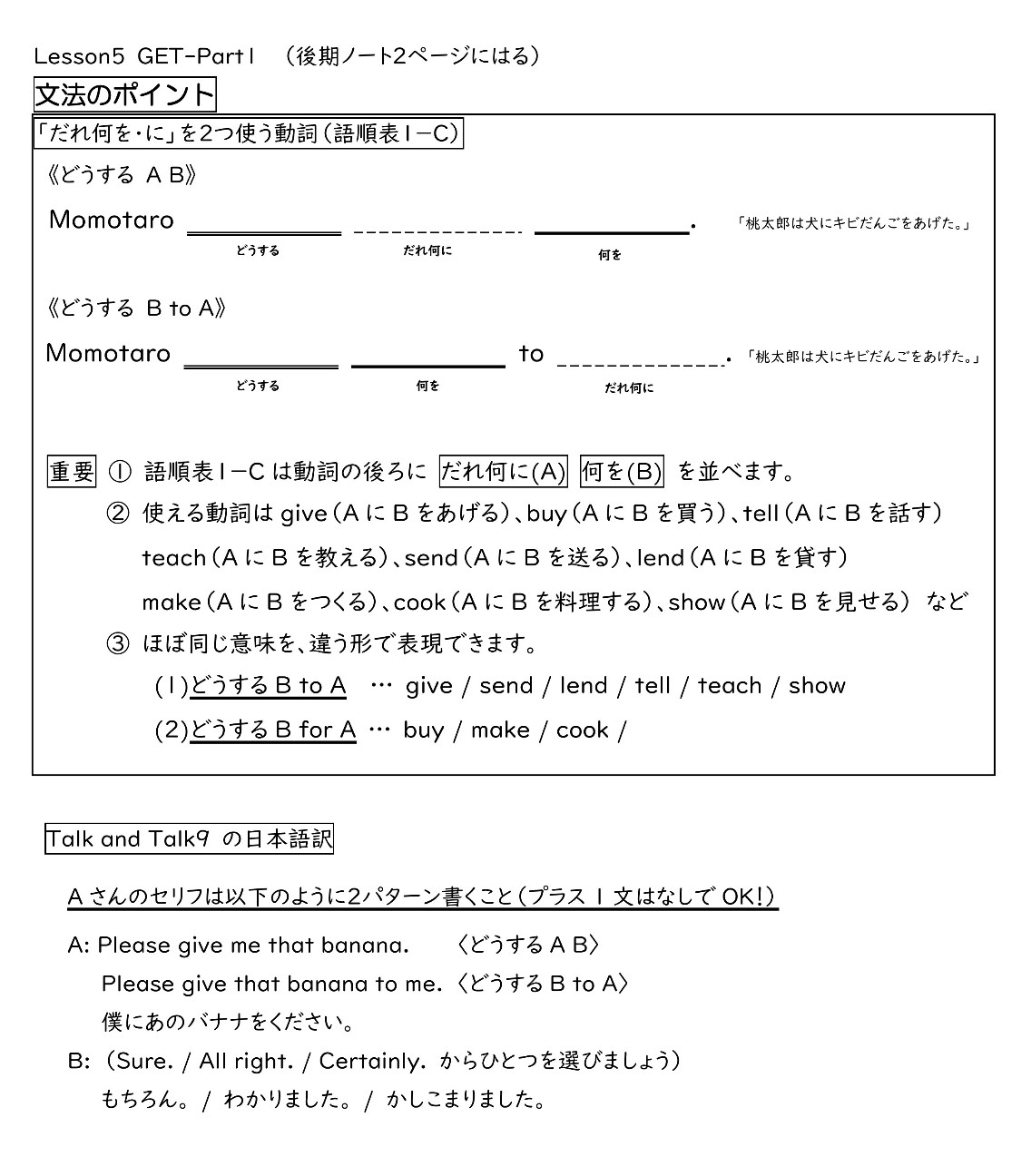

15. 文法説明をしたら、Basic Dialogueの課題に取り組む。

まとめ

全員の選択した単語と挿絵が、運よく合致しないと、ヘンテコな文ができます。その度にグループで笑いあいながら、英語が苦手な子も得意な子も、みんなで取り組むことができていました。

5人組になった場合は、役割を交代させながら活動させたり、完成した文を音読し意味確認する役割を与えるなども可能です。

昔話の挿絵を探すことに時間がかかりましたが、想像以上に大変だったのは、37枚のプリントを大量に印刷し、各グループ用にセットして準備することでした。ただ、授業が終わったあとに、「英語、たのしかったー」と言いながら次の授業の教室へ移動していく姿をみて、すべての苦労や疲れが吹き飛びました。なんとも単純な自分だなぁと思います。

追記(新課程版)

やり取りや教科書本文などの文脈のある例文から、新出言語材料の用法についての気づきを促すべく、新たな方法でチャレンジ!

「言語活動を通して文法指導する」ということは大切。でも「使わせているだけ」では正確性は高まらないはず。言語活動や教科書の文脈ある例文を最大限に示し、「曖昧な気づきを整理する時間」も大切にしたい。

1時間目

- "My / Your birthday present"というテーマでやり取りをさせる(やり取りのスタートは質問からスタートさせるが、あえて質問を示さない)

- 中間指導で「最初の質問」について共有する。(What do you want~? What did you get~?など)

- ここまでの質問の使い分けをするためには、もっと最初に確認すべき内容ことがあると気づかせる。(When is your birthday?で相手の誕生日が過去か未来かを確認すべきだ!など)

- 改めてペアを変えてやり取りをさせる。

- T-S Interactionをしながら、生徒の発言を板書していく。

- 板書を視覚化しながら、giveABの語順の特徴に気づかせる(さらに教科書の例文と比較させながら特徴に気づかせたかったが、時間切れのため一旦の整理)

- 振り返りシート・作文シートへ

2時間目

- "Will you give a birthday present to your friend or family?"というテーマでやり取り(前時と少しテーマを変えて言語材料は同じで発話内容を変えさせる。また、willを使わせる&giveABの流れにスムーズに展開するために、質問を先に示した。)

- T-S Interactionをしながら、内容面を掘り下げながら対話を継続するモデルを示す。

- T-S Interactionでの生徒の発言をすばやく板書する。(give B to Aの例文が板書できるようにT-S Interactionを展開するよう意識!)

- 改めてペアを変えてやり取りさせる。

- 板書を視覚化しながら、give/buy ABだけでなくgive B to Aの形にも気づかせる。(教科書への展開があるため、give ABとgive B to Aの違いについては次回で触れる)

- 教科書本文に内容をつなげて、Q&Aを通して内容理解

- give ABの解答になる質問のみ板書

- 改めて「やり取り」と「教科書」の例文の書かれた板書を通して文法の整理

-

振り返りシート・作文シートへ