(こちらは旧課程での中2で指導していた流れです。新課程の1年生版は後半で。)

今回はlook+形容詞の導入についての記録です。また、そのあとに、導入で使用した写真についてのBOKETEを英語で考えるという展開にしてみました。

look+形容詞の導入の流れ

1. 次のスライドの各1枚目を見せながら、それぞれの人物について説明します。(例: This man is smiling. / This woman is crying now. など)

2. How does he/she look? とたずねると生徒から答えが返ってきます。(例: Happy. / Sad. など)

3. 各2枚目のスライドにし、例文を読みます。(例: He looks happy. など)

4. 絵の人物に質問をする。(例: Are you really happy?)

5. 答えが返ってきたような芝居をしながら、各3枚目のスライドにし、例文を読む。(例: He is really happy. など)

6. 以下同様に繰り返していく。

7. 以降のスライドは、動物の表情・様子から感情を推測させながら、look+形容詞を使うパターンプラクティスをしました。

8. 文法のまとめのスライドで、文法説明をすばやく行う。その際、次のプリントを配布する。

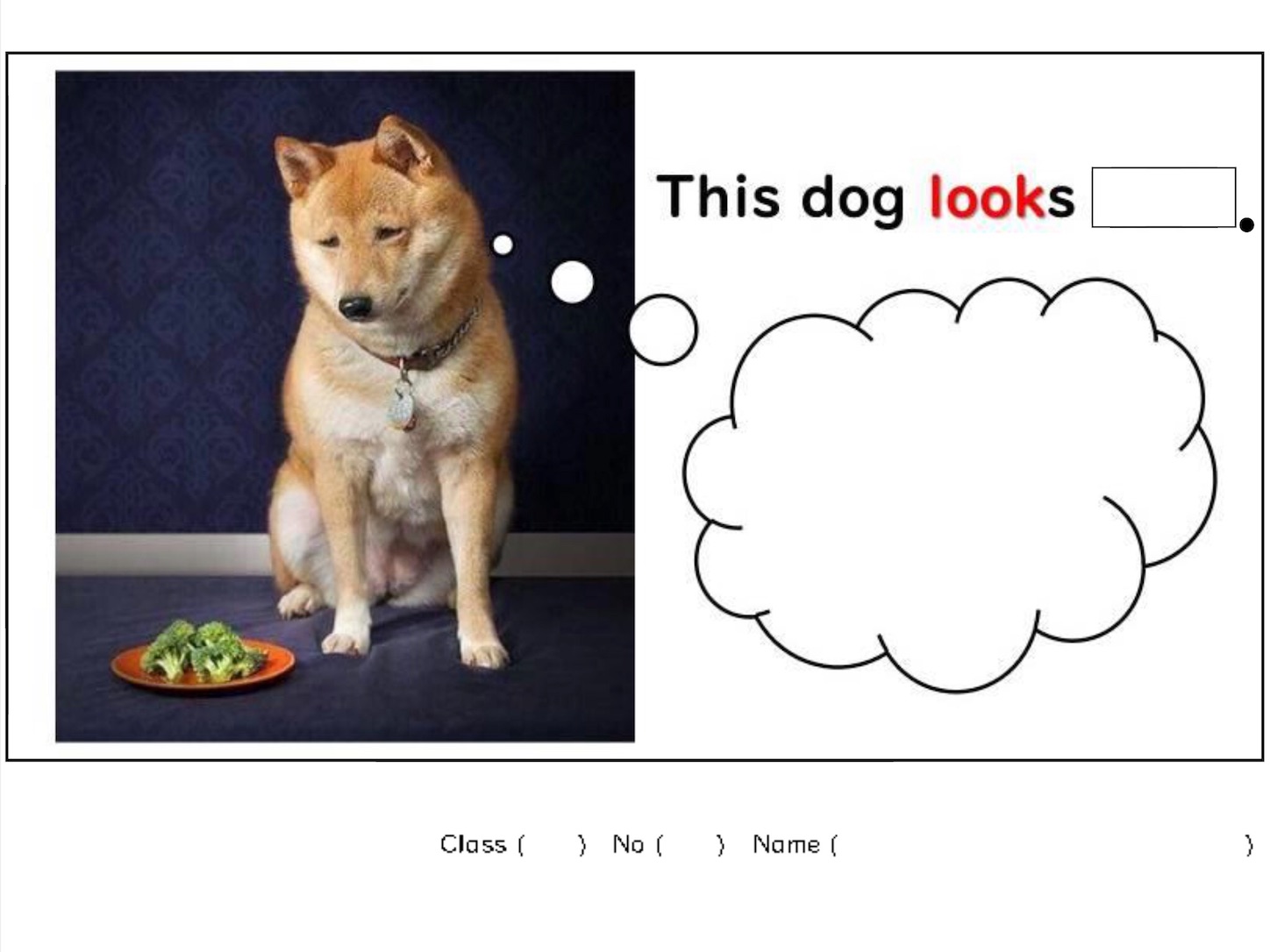

9. 次のスライドの犬の写真(犬がブロッコリーの目の前に立ちすくんでいる写真。)からlook+形容詞 で犬の感情を推測させる。(例: This dog looks sad.)

10. ここからは、推測した犬の感情に基づいて、「犬の心の叫び」を英語で書くように指示します。次のプリントを配布します。

11. 「隣の人がみたら、クスッと笑える文を書きましょう」と目標を伝えます。

導入の際の工夫ポイント

導入を通して最も伝えたいポイントは、「実際のところどうなのかは別にして…」という感覚を感じてもらうということです。そのために、動物の写真を使って、感情を予測する工夫をしてみました。

また、その後に「写真についてボケる」英作文に展開し、look+形容詞の感覚を感じながら、既習事項を活用するだけでなく、発想力を鍛えながら好奇心を刺激する内容になるようにしました。

生徒たちの実際の作品は、次の時間にクラスでシェアをしていきました。

まとめ

その後の展開として、「look+形容詞を使って英文を作ってみよう」などの、習ったばかりの文法事項を使ってみる活動にする事が多いと思います。しかし、特定の文法事項を使わせる制限にすると、生徒が心から書きたいと思える内容になりづらいと感じています。今回は「理解」の段階であって、長い目で見て使えるようになればいいのではないかと僕は思っています。

次の時間は、look like+名詞の導入と活動です。それについては、以下のとおりです。

追記(新課程で社会的な話題)

本校はNew Horizonを使用していますが、新課程では1年生での指導となりました。また、これまで自分の身の回りの話題について扱ってきましたが、中1で初めての社会的な話題を扱う単元です。

国際交流イベントにやってきた主人公たち。プレゼンテーションでは、とあるボランティアグループが、ケニヤの子どもたちが水を汲みに行く仕事のために学校に通うことができない現状を紹介しています。

次のことを大切にして指導しました。

- 既習事項のwant / need / try to 動詞の原形を繰り返し使える場面設定

- look 形容詞は文法学習の場面だけでなく、Oral Introductionでも使う

- 初めてに社会的な話題にどのように向き合う生徒たちなのかを観察する。

- 粘り強く考え、積極的に意見を述べるように働きかける。

黒板は以下のとおり、生徒の発言でいっぱいになりました!

ポップな話題で新出文法との出会い

スライドは、以前使っていたものを改良して以下のものを使用しました。

イラストやさんの人物、動物たちの表情から、lookがどのように使われるのか何となく理解していきます。

既習事項を繰り返し使わせる

スライドは、犬がブロッコリーを見つめながら、何とも言えない表情で佇む写真へ。

ここで発問とやり取りで展開していきます。まずは次の発問。

How does this dog look?

T-Sで生徒に発言を促すと、生徒は It looks sad / hungry / sick. などと答えました。

スライドを進めて、次の発問へ。

What does this dog want to say?

(仮定法を使うと混乱するので使用は避けたので不自然ですが…)If you are this dog, what do you want to say?と問いかけて、文の出だしは "I" でよいと理解させて、ペアでアイデアを交換させていきます。

T-Sで生徒に発言を促すと、生徒はボケながら笑えるアイデアを共有してくれました。また、既習事項のwant / need / try toを積極的に使ってくれていたことにも驚かされました。(発言内容は板書を確認)

さらにスライドを進めて、次の発問へ。

You're the owner of this dog. What do you want to do?

ペアを変えてやり取りさせてから、中間指導で「言いたくても言えなかったこと」を確認すると、「犬に野菜を食べてほしい」ってどうやって言うのかとのことでした。want A to を紹介してみると、「中2や中3で習うことを、今学べて得した気分だ!」と生徒は喜んでいたのが印象的でした。多くの生徒がその言い方をしたかったようで、T-Sで発言を促すとwant A toを使って表現してくれました。(内容は板書を確認)

教科書の内容で社会的な話題へ

続いて、スライドを使いながら教科書のOral Introductionへ。

How do these children look?などと、新出言語材料で積極的に問いかけます。日常生活の話題ばかりであったため、社会的な話題が英語の授業で出てくるとは思っていなかったのか、生徒も目がテンになっている生徒も。とある生徒は「AC Japanみたい…」と呟いていました(笑)かといって拒否感を示すことはなく、じっくり考えている様子は伝わってきました。

最後は以下の質問。

What do you want to do for children in Kenya?

新たなペアでやり取りさせてから、T-Sで発言を促しました。先に発言した生徒と意見が重なったら、別の内容を伝えようとしたり、粘り強く考える姿勢が見られました。(内容は板書を確認)

その後、教科書の内容理解を音声中心に行い終了。次回は教科書をより深く読むことで、意見に深みが出ることを期待。

まとめ

社会的な話題を扱う際には、「英語での表現の仕方」だけでなく、「伝えたい内容」について考えるハードルが高まります。初めての社会的な話題ということで、少しでも取り組みやすくするために、犬について考える場面での発問と、ケニヤの子供たちについて考える場面での発問を重ねていました。これによって、生徒は教科書に入る前に既に表現方法の練習は済ませ、社会的な話題についての内容を考えることに集中させてあげたいと考えました。

生徒たちが内容に圧倒されてしまうことを懸念していましたが、難しい内容でも考えることを諦めず、積極的に楽しみながら考えたことを発言してくれてうれしかったです。また、そこまで英語は得意ではない生徒までも、自ら手をあげて発表してくれたことにはおどろきました。

話題が難しくなっても変わらず取り組む気持ちにさせられたのは、前半の「ブロッコリー犬」で生徒を惹きつけることができたからだと思います。また、工夫したことが、生徒の取り組みやすさにつながったとも実感しています。それは、生徒の発言黒板がいっぱいになった様子がその証拠だと思っています。「生徒の言いたい気持ちを溢れさせる」ことができる、内容の豊かさのある授業を目指して、これからも自己研鑽に励みます。

追記(2023)

改めて、ひと工夫してみました。飽きも足らずに、またまたPadlet😅

授業のテンポが悪くなるので、前回の実践の方がよかったかな〜と反省。